2025.11.10

埼玉で建てる耐震基準の基礎知識|許容応力度計算で実現する安全な住まい

埼玉県で注文住宅を建てる際、多くのご家族が最初に考えるのが「地震に強い家」であることです。首都圏に位置する埼玉県は、南関東直下地震や首都直下地震といった大規模地震のリスクが指摘されており、住まいの耐震性能は家族の安全を守るうえで最も重要な要素のひとつといえます。

しかし、「耐震基準」や「耐震等級」といった言葉は耳にしても、具体的にどのような計算や設計が行われているのか、どの程度の地震に耐えられるのかを正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。特に許容応力度計算という構造計算手法については、専門的な響きもあって敬遠されがちです。

この記事では、埼玉県で注文住宅を建てる方に向けて、耐震基準の基礎知識から許容応力度計算の重要性、そして実際の住まいづくりにどう活かすかまでを、わかりやすく丁寧に解説していきます。

許容応力度計算による耐震等級3相当の安全な家づくり

耐震基準とは?日本の住宅を守る法律と歴史

日本の建築物は、建築基準法という法律によって最低限満たすべき耐震性能が定められています。これが耐震基準と呼ばれるもので、大規模な地震被害が発生するたびに見直され、強化されてきました。

旧耐震基準と新耐震基準の違い

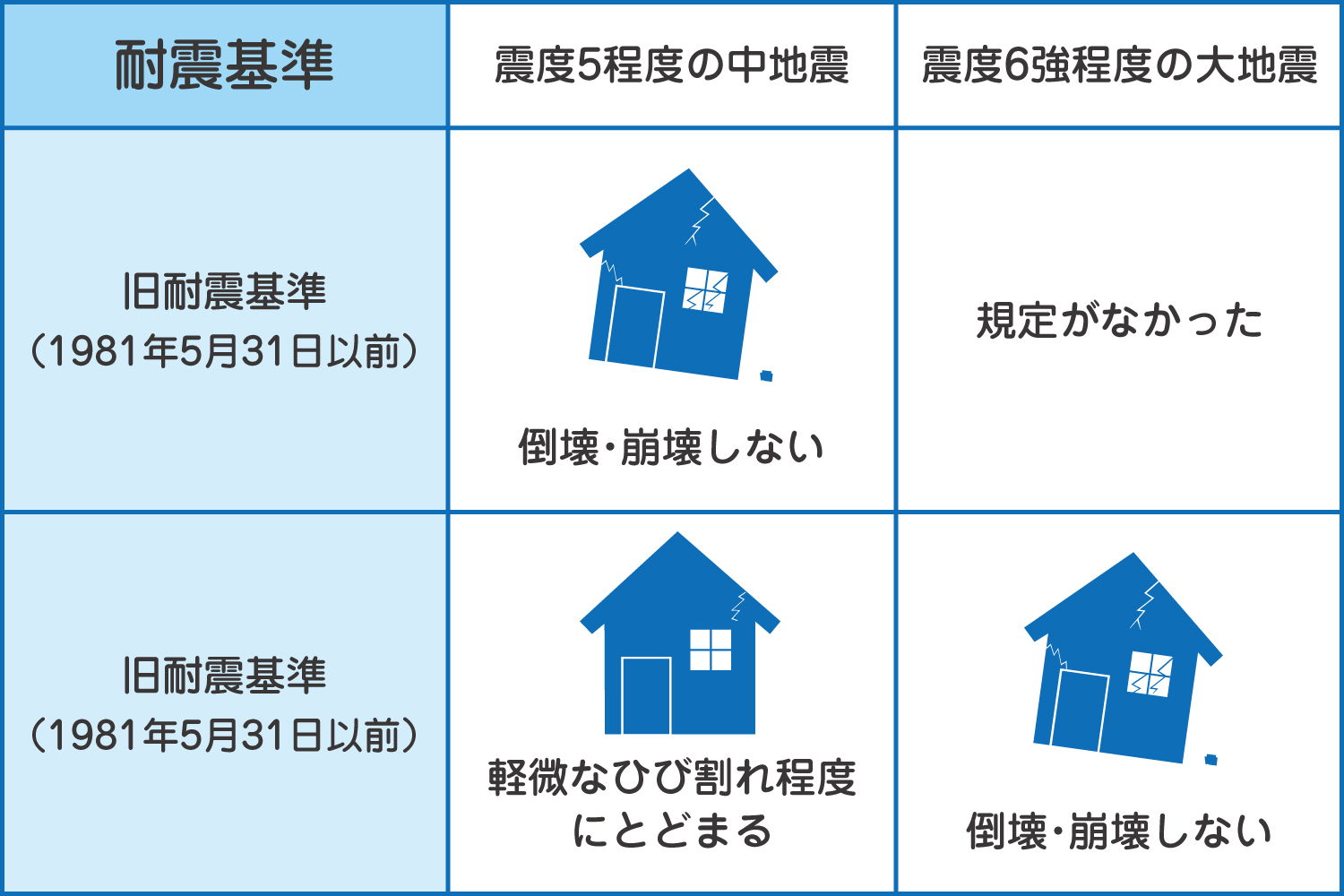

耐震基準には大きく分けて「旧耐震基準」と「新耐震基準」があります。この区分は1981年(昭和56年)6月1日を境に分かれており、建築確認申請が受理された日付によって判断されます。

旧耐震基準では、震度5強程度の地震に対して建物が倒壊しないことを目標としていました。しかし1978年の宮城県沖地震をきっかけに、より高い耐震性能が求められるようになり、1981年に新耐震基準が施行されました。

新耐震基準では、震度6強〜7程度の大規模地震でも建物が倒壊・崩壊せず、人命を守ることを目標としています。これは阪神・淡路大震災や東日本大震災を経て、その有効性が実証されてきました。実際、新耐震基準で建てられた建物の倒壊率は、旧耐震基準の建物と比較して大幅に低いことが統計的に示されています。

1981年を境に耐震基準は大きく強化されました

2000年基準による木造住宅の性能向上

新耐震基準が施行された後も、日本は大きな地震被害を経験しました。特に1995年の阪神・淡路大震災では、木造住宅の被害が目立ったことから、2000年(平成12年)に建築基準法が改正され、2000年基準と呼ばれる新たな規定が設けられました。

この改正では、木造住宅について以下のような項目が明確化・義務化されました。

- 地耐力に応じた基礎設計の義務化

- 耐力壁の配置バランスに関する規定の明確化

- 柱と土台・梁の接合部における金物の使用義務化

- 耐力壁の種類と必要量の見直し

2000年基準以降の木造住宅は、それ以前の新耐震基準よりもさらに地震に対する抵抗力が高まったといえます。埼玉県で注文住宅を建てる際も、この2000年基準を満たすことは当然の前提となりますが、より高い安全性を求めるなら、さらに進んだ構造計算手法や耐震等級の取得を検討することが重要です。

耐震等級とは?等級ごとの性能と選び方

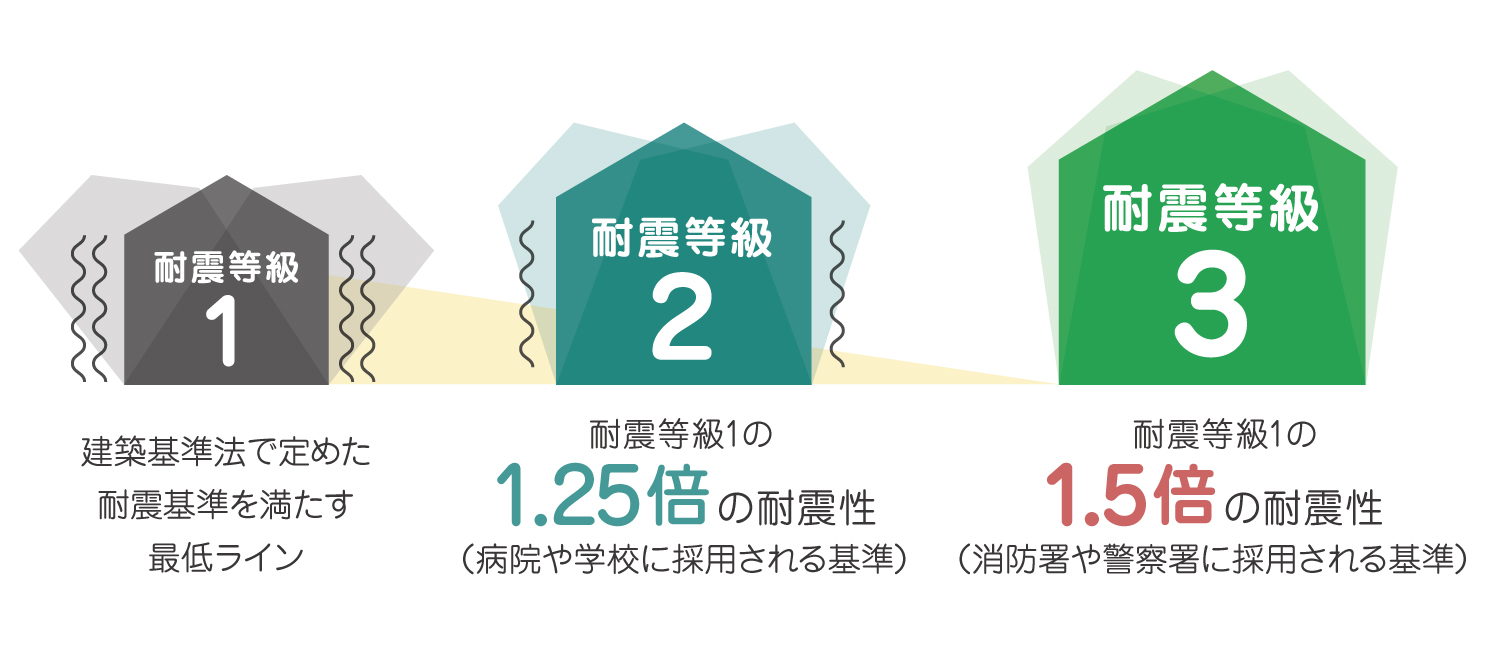

耐震基準とは別に、住宅の耐震性能をわかりやすく示す指標として耐震等級があります。これは住宅性能表示制度の中で定められた評価基準で、等級1から等級3までの3段階で表されます。

耐震等級1:建築基準法の最低基準

耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を満たすレベルです。新耐震基準に適合し、数百年に一度発生する地震(震度6強〜7程度)に対して倒壊・崩壊しない、数十年に一度発生する地震(震度5強程度)に対して損傷しない性能を持ちます。

法律上はこの等級1で問題ありませんが、近年の大規模地震の頻発を考えると、より高い等級を目指すことが推奨されています。

耐震等級2:等級1の1.25倍の強度

耐震等級2は、等級1の1.25倍の地震力に対して倒壊・崩壊しない性能を持ちます。長期優良住宅の認定基準としても採用されており、災害時の避難所となる学校や病院などの公共建築物と同等の耐震性能といえます。

埼玉県内でも長期優良住宅の認定を受ける住宅が増えており、住宅ローンの金利優遇や税制優遇を受けられるメリットもあります。

耐震等級3:等級1の1.5倍の強度

耐震等級3は、等級1の1.5倍の地震力に対して倒壊・崩壊しない、最も高い耐震性能を示します。警察署や消防署といった防災拠点となる建物と同等の性能で、大地震後も住み続けられる可能性が高いレベルです。

熊本地震(2016年)では、耐震等級3の住宅は本震・余震ともに大きな損傷を免れたケースが多く報告されており、その有効性が実証されています。埼玉県で注文住宅を建てる際、家族の安全を最優先に考えるなら、耐震等級3の取得を強くおすすめします。

耐震等級が高いほど地震に対する抵抗力が強くなります

許容応力度計算とは?構造の安全性を数値で証明

耐震等級を正確に評価するためには、住宅の構造について詳細な計算を行う必要があります。その計算手法のひとつが許容応力度計算です。

構造計算の種類と違い

木造住宅の構造安全性を確認する方法には、主に以下の3つがあります。

- 壁量計算(仕様規定):建築基準法で定められた最低限の簡易計算。壁の量と配置バランスを確認する。

- 性能表示計算:住宅性能表示制度に基づく計算。壁量計算より詳細だが、許容応力度計算ほどではない。

- 許容応力度計算:最も詳細で高度な構造計算。部材一本一本の応力を計算し、建物全体の安全性を数値で証明する。

このうち、許容応力度計算は、建物の各部材(柱・梁・基礎など)にかかる力(応力)を詳細に計算し、それぞれが許容できる範囲内に収まっているかを検証する手法です。鉄骨造や鉄筋コンクリート造では義務化されていますが、木造2階建て以下の場合は法律上義務ではありません。

しかし、許容応力度計算を行うことで、より正確に耐震等級3相当の性能を証明でき、地震時の安全性を高めることができます。

許容応力度計算で確認される項目

許容応力度計算では、以下のような項目を詳細に検証します。

- 各階の重さ(固定荷重・積載荷重・積雪荷重)

- 地震力・風圧力の算定

- 各部材(柱・梁・筋交い・土台・基礎)にかかる応力

- 接合部の強度(金物の種類と配置)

- 基礎の地耐力と設計

- 水平構面(床・屋根)の剛性

- 偏心率(建物の重心と剛心のずれ)

これらの項目をすべてクリアすることで、建物全体がバランスよく地震力に抵抗できることが数値的に証明されます。単に壁の量を増やすだけでなく、配置のバランスや接合部の強度まで考慮した設計が可能になるのです。

許容応力度計算では部材ごとに詳細な応力チェックを行います

許容応力度計算を行うメリット

許容応力度計算を実施することで、以下のようなメリットが得られます。

- 耐震性能の明確化:数値による根拠を持って耐震等級3相当を証明できる。

- 設計の自由度向上:大きな吹き抜けや広いLDK、大開口の窓など、デザイン性の高いプランでも安全性を確保できる。

- 将来のリフォームにも対応:構造の弱点を事前に把握しているため、増改築時の判断材料になる。

- 資産価値の維持:第三者機関による評価を受けやすく、住宅ローンや保険の優遇、将来の売却時にも有利。

埼玉県で注文住宅を建てる際、許容応力度計算を採用することは、家族の安全を守るだけでなく、長期的な資産価値の維持にもつながる賢明な選択といえます。

※許容応力度計算についてさらに詳しく知りたい方は、「許容応力度計算とは?構造計算で実現する安全な家づくり」の記事もあわせてご覧ください。

アップルホームの耐震性能|許容応力度計算による耐震等級3相当

アップルホームでは、すべての注文住宅において許容応力度計算を実施し、耐震等級3相当の性能を確保しています。これは、埼玉県内で安心して暮らしていただくための基本姿勢であり、妥協のない家づくりの証です。

一棟ごとの構造計算で安全性を担保

注文住宅は、お客様のライフスタイルやご要望に合わせて間取りやデザインが異なります。そのため、同じプランは二つとありません。アップルホームでは、一棟ごとに許容応力度計算を行い、その住宅固有の条件に最適化した構造設計を実施しています。

たとえば、リビングに大きな吹き抜けを設けたい、南面に大開口の窓を配置したい、といったご要望にも、構造計算に基づいた補強計画を立てることで、デザイン性と安全性を両立させることが可能です。

自然素材×高耐震の両立

アップルホームは、無垢材や漆喰といった自然素材を活用した家づくりを得意としていますが、自然素材だからこそ、構造の安全性にはより高い配慮が必要です。木材の特性を理解し、適切な接合方法や金物の選定を行うことで、自然素材の温かみと高い耐震性能を両立しています。

また、高気密・高断熱性能を確保するための断熱材や気密シートの施工も、構造躯体との干渉を考慮した設計が求められます。許容応力度計算によって構造の安全性を数値で確認しているからこそ、こうした複合的な性能をバランスよく実現できるのです。

許容応力度計算に基づいた確かな構造設計

長期優良住宅・ZEH対応も視野に

許容応力度計算による耐震等級3相当の性能は、長期優良住宅の認定要件のひとつでもあります。アップルホームでは、長期優良住宅認定やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、さらにはGX ZEHといった先進的な住宅性能基準にも対応可能です。

これにより、住宅ローンの金利優遇、登録免許税・不動産取得税の軽減、固定資産税の減額といった経済的メリットも享受できます。埼玉県内で長く安心して暮らせる住まいを、経済的にも有利な条件で実現できるのです。

埼玉県の地震リスクと備えるべき対策

埼玉県は首都圏に位置し、南関東直下地震や首都直下地震などの大規模地震が想定されています。内閣府の被害想定では、今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は約70%とされており、決して他人事ではありません。

埼玉県が公表する地震被害想定

埼玉県では、複数の地震シナリオに基づいた被害想定を公表しています。たとえば、東京湾北部地震(マグニチュード7.3)が発生した場合、県内で最大震度6強〜7の揺れが想定され、建物の全壊・半壊が数万棟に及ぶ可能性が指摘されています。

特に旧耐震基準で建てられた住宅や、地盤の弱いエリアでは被害が大きくなる傾向があります。そのため、新築時に高い耐震性能を確保することが、家族の命と財産を守る最も確実な方法といえます。

地盤調査と基礎設計の重要性

どれだけ優れた構造設計を行っても、建物を支える地盤が弱ければ意味がありません。埼玉県内でも、河川沿いや低地部では軟弱地盤が多く見られます。

アップルホームでは、すべての敷地で地盤調査を実施し、地耐力に応じた基礎設計を行っています。必要に応じて地盤改良工事を提案し、建物と地盤が一体となって地震力に抵抗できる状態を作り上げます。

許容応力度計算では、基礎の設計も詳細に検討します。ベタ基礎や布基礎の選択、鉄筋の配置、基礎梁の断面寸法など、地盤条件と建物荷重に応じた最適な基礎を設計することで、地震時の不同沈下や傾斜を防ぎます。

地盤調査に基づいた確かな基礎設計が安全の土台です

家具の固定や避難計画も忘れずに

建物の耐震性能を高めることは最優先ですが、室内の安全対策も同様に重要です。地震時には家具の転倒や落下物によるケガが多く報告されています。

アップルホームでは、間取りの設計段階から家具の配置や固定方法についてもアドバイスを行っています。たとえば、寝室には背の高い家具を置かない、収納を造り付けにする、といった工夫で室内の安全性を高めることができます。

また、地震発生時の避難経路や家族の連絡方法、備蓄品の準備といったソフト面の対策も、住まいづくりと並行して考えておくことが大切です。

耐震基準を満たした住まいづくりのポイント

ここまで、耐震基準や許容応力度計算の重要性についてお伝えしてきました。実際に埼玉県で注文住宅を建てる際、どのようなポイントに注意すればよいのでしょうか。

信頼できる設計・施工会社を選ぶ

耐震性能は、設計段階での計算と、施工段階での正確な施工の両方が揃って初めて実現します。そのため、設計と施工を一貫して行える会社を選ぶことが重要です。

アップルホームは、設計から施工まで自社で一貫管理する体制を整えています。構造計算を行う設計士と、現場で施工を担当する職人がしっかり連携することで、図面通りの性能を確実に実現します。

また、第三者機関による検査や住宅性能評価を受けることで、客観的な品質保証を得ることも可能です。アップルホームでは、お客様のご要望に応じて各種認定・評価の取得をサポートしています。

間取りとデザインのバランスを考える

耐震性能を高めるためには、構造的に有利な間取りを選ぶことも有効です。たとえば、建物の形状がシンプルで正方形に近いほど、地震力に対してバランスよく抵抗できます。

ただし、デザインや使い勝手を犠牲にする必要はありません。許容応力度計算を用いれば、大空間のLDKや吹き抜け、大開口の窓といった魅力的なプランでも、適切な補強を行うことで安全性を確保できます。

アップルホームでは、お客様のご要望をしっかりヒアリングしたうえで、デザイン性と構造安全性を両立したプランをご提案しています。

将来のメンテナンスやリフォームも視野に

住まいは建てて終わりではありません。年月の経過とともにメンテナンスが必要になり、ライフスタイルの変化に応じてリフォームを行うこともあります。

許容応力度計算を行った住宅は、構造図や計算書が残されているため、将来のリフォーム時にも構造の弱点を把握しやすく、安全な改修計画を立てることができます。

また、長期優良住宅の認定を受けておけば、定期的な点検やメンテナンスの記録を残すことで、建物の状態を長期的に管理できます。これにより、資産価値の維持や将来の売却時にも有利に働きます。

長期的なメンテナンス計画で住まいの安全性を保ちます

よくあるご質問(FAQ)

- 許容応力度計算は木造2階建てでも必要ですか?

- 法律上は義務ではありませんが、より高い耐震性能を確実に実現するためには非常に有効です。特に耐震等級3を取得したい場合や、大空間・大開口のプランを希望される場合は、許容応力度計算を行うことで安全性を数値的に証明できます。アップルホームでは、すべての注文住宅で許容応力度計算を実施しています。

- 耐震等級3と耐震等級2では、どれくらい違いますか?

- 耐震等級3は、等級1の1.5倍の地震力に対して倒壊・崩壊しない性能を持ちます。これは等級2(1.25倍)よりもさらに高く、大地震後も住み続けられる可能性が高いレベルです。熊本地震では、耐震等級3の住宅が本震・余震ともに大きな損傷を免れたケースが多く報告されており、その有効性が実証されています。

- 地盤が弱い土地でも耐震等級3は取得できますか?

- はい、可能です。地盤調査を実施し、必要に応じて地盤改良工事を行うことで、建物と地盤が一体となって地震力に抵抗できる状態を作ります。許容応力度計算では基礎の設計も詳細に検討しますので、地盤条件に応じた最適な基礎を設計することで、耐震等級3の取得が可能です。

- 許容応力度計算を行うと、コストはどれくらい上がりますか?

- 構造計算の費用や、必要に応じた補強材・金物の追加コストが発生しますが、建物全体の価格に対しては数パーセント程度の増加に収まることが一般的です。一方で、長期優良住宅認定による税制優遇や住宅ローンの金利優遇を受けられるため、長期的には経済的メリットも大きいといえます。詳しくはお見積り時にご説明いたします。

- すでに建っている家の耐震性能を高めることはできますか?

- はい、耐震診断を行ったうえで耐震改修工事を実施することで、既存住宅の耐震性能を向上させることが可能です。アップルホームでは、リフォームやリノベーションの際にも構造の安全性を重視し、必要に応じて耐力壁の追加や接合部の補強、基礎の補修などを行っています。

- 埼玉県で地震に強い土地はどこですか?

- 一般的に、台地や丘陵地など地盤が固い場所は地震に強い傾向があります。逆に、河川沿いや低地部、埋立地などは軟弱地盤が多く、注意が必要です。ただし、地盤の状態は場所ごとに異なるため、必ず地盤調査を実施して判断することが重要です。アップルホームでは、土地探しの段階から地盤条件も考慮したアドバイスを行っています。

まとめ|許容応力度計算で実現する安心の住まい

埼玉県で注文住宅を建てる際、耐震性能は家族の安全を守るうえで最も重要な要素です。建築基準法で定められた最低限の耐震基準を満たすだけでなく、許容応力度計算による詳細な構造計算を行い、耐震等級3相当の性能を確保することで、大地震が発生しても安心して暮らせる住まいを実現できます。

許容応力度計算は、建物の各部材にかかる力を数値で検証し、バランスのとれた構造設計を可能にします。これにより、デザイン性の高い大空間や大開口のプランでも、安全性を損なうことなく実現できるのです。

アップルホームでは、すべての注文住宅で許容応力度計算を実施し、耐震等級3相当の性能を標準としています。設計から施工まで一貫して自社で管理する体制により、確かな品質をお届けしています。

埼玉県内で地震に強い住まいをお考えの方は、ぜひアップルホームにご相談ください。お客様のご要望に寄り添いながら、安全性と快適性、デザイン性を兼ね備えた住まいづくりをサポートいたします。

関連記事・お役立ち情報

- 許容応力度計算とは?構造計算で実現する安全な家づくり|アップルホームブログ

- 株式会社アップルホーム 公式サイト

- 家づくりスタッフ紹介

- 埼玉県|新耐震基準について(外部リンク)

- 国土交通省|住宅・建築物の耐震化について(外部リンク)

アップルホーム公式チャンネル

アップルホームの取り組みや展示場・モデルハウスの雰囲気を動画でご覧いただけます。