2025.11.10

許容応力度計算とは?耐震住宅の「見えない安心」を数値で確かめる

耐震住宅づくりの土台となる「許容応力度計算」のイメージ

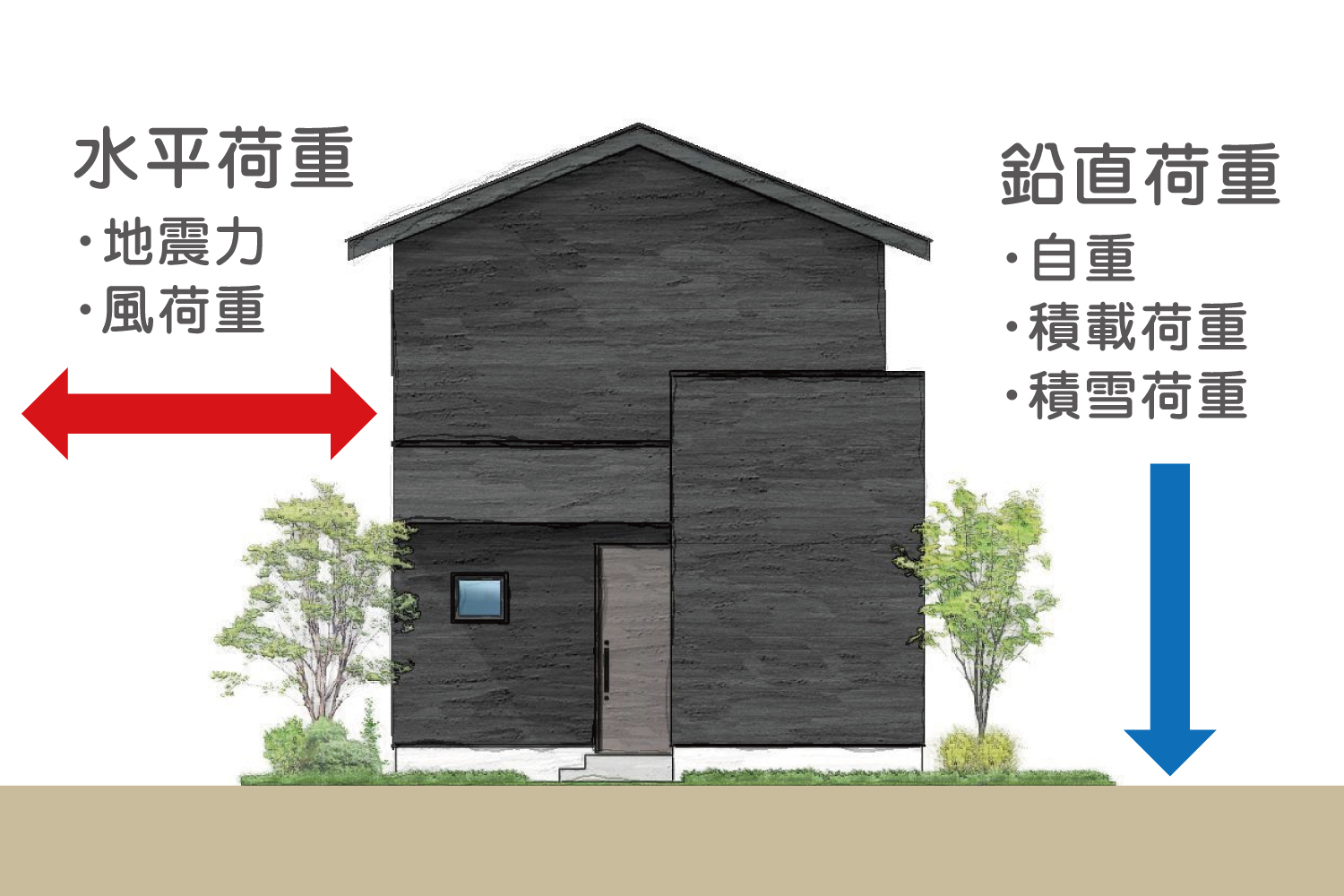

地震に強い耐震住宅を建てるとき、設計の裏側では建物が受ける力に対して柱・梁・床・基礎・接合金物が安全に耐えられるかを一つずつ確かめています。この方法が許容応力度計算。建物に作用する荷重を想定し、各部材に生じる応力度が素材ごとの「許容値」を超えないかを照合する、住宅の安全性を支える中核の構造計算です。

よりやさしく言えば、「実際にかかる力」≤「その部材が安全に耐えられる力」を、長期(自重・積載)と短期(地震・風・積雪)で確認していきます。構造上主要な部分が弾性範囲(元に戻れる範囲)に収まり続けることを確かめるのが目的です。

長期(自重等)と短期(地震・風・積雪)の荷重を整理し、許容応力度計算で部材の安全率を確認します。

許容応力度計算で何をチェックする?

住宅の許容応力度計算では、次のような観点で安全性を確認します。

- 荷重条件:固定荷重・積載荷重・積雪荷重・地震力・風圧力の想定(地域区分・用途に応じて設定)

- 部材の応力と応力度:柱の軸力、梁の曲げ・せん断、床・屋根の面剛性、金物の引抜き等

- 許容応力度:木材・集成材・鉄・コンクリートなど材料特性に応じた許容値を採用

- 変形・バランス:層間変形角、剛性率・偏心率など、揺れ方の偏りの確認(ルート2相当の検討を含む場合)

これらを部材ごとに比較し、応力度 ≤ 許容応力度であることを確認できれば安全と判断します。

壁量計算との違い:どこまで見てくれる?

「壁量計算」は、地震・風に対する耐力壁の量が足りているかを簡易にチェックする方法です。一方、許容応力度計算は柱・梁・床・基礎・接合部まで含め、鉛直力と水平力の両方を部材単位で検証します。設計の自由度が高いプランや吹抜け・大開口・狭小地などでも、根拠を持って安全性を示せるのが大きな違いです。

| 項目 | 壁量計算 | 許容応力度計算 |

|---|---|---|

| 対象 | 耐力壁の必要量・配置の確認 | 柱・梁・床・屋根・基礎・接合部まで総合検討 |

| 扱う力 | 主に地震・風の水平力 | 地震・風+自重・積載・積雪など総合 |

| 変形・バランス | 原則扱わない | 層間変形・剛性率・偏心率なども検討可 |

| 適用シーン | 標準的な2階建て | 大開口・長スパン・吹抜け・狭小/変形地 等 |

| 成果物 | 壁量計算書 | 構造計算書(許容応力度計算書)・構造図一式 |

梁・柱サイズや金物は計算結果から合理的に決定

耐震基準・耐震等級との関係

住宅の耐震等級は1〜3の3段階。等級1(基準法レベル)に対し、等級2は1.25倍、等級3は1.5倍の地震力に耐える水準が目安とされています(倒壊等防止・損傷防止の双方で規定)。高い等級を確実に示すには、部材レベルで検証する許容応力度計算が有効です。

いつ必要になる?—2025年の法改正のポイント

従来は、2階建て以下・延べ床500㎡以下の木造住宅の多くが「仕様規定(壁量計算等)」での確認が中心でした。2025年の改正により4号特例が縮小され、提出図書・審査の対象が拡大。延べ床300㎡超では許容応力度計算(ルート1)等が必要になるなど、構造の適合性をより明確に示す場面が増えています。実務では2階建ての一般的な木造でも、設計条件次第で構造計算のニーズが高まっています。

2025年以降は適合性の説明責任がより重要に

設計の流れ:実務ではこう進みます

① 地盤調査と基礎設計の方針

スウェーデン式サウンディングなどの調査結果を踏まえ、地盤の許容支持力度・液状化や不同沈下のリスクを評価。基礎形式(べた基礎/布基礎)と配筋の基本方針を決めます。

② 荷重条件の整理

屋根・外装・内装・設備の重量、積載荷重、地域の風速区分、積雪深、地震地域係数を整理し、設計条件を確定します。

③ 架構計画(スパン・軸組・床/屋根面)

間取りと直交方向の梁組を計画し、床倍率・屋根下地の仕様も含めて構造的に無理のない動線・収納・開口を検討します。

④ 構造解析と部材設計

柱・梁の応力度、接合部の引抜き・せん断、耐力壁の必要量と配置、直下率と剛性バランスまで総合評価。結果に応じて部材断面・金物・壁配置を最適化します。

⑤ 変形チェック(必要に応じて)

吹抜けや大開口などでは層間変形角の上限、剛性率・偏心率の確認も実施。揺れ方の偏りを抑え、余震時の損傷リスクを減らします。

⑥ 基礎の配筋・金物連結の整合

上部構造の力の流れに合わせ、基礎立ち上がり寸法や配筋量、ホールダウン金物の位置・アンカーボルト径を確定します。

⑦ 図書のまとめと現場への共有

構造計算書・構造図・金物リスト・基礎配筋図を一式化。施工者と事前に要点を共有し、検査での確認項目を明文化します。

計算書→図面→現場。情報の連携が耐震品質を支えます

費用とスケジュールの考え方

許容応力度計算は専門性が高く、外部の構造設計に委託する場合もあります。規模や複雑度により設計負荷が増えるため、一般的な設計に比べ十万円単位の追加コストが発生することがあります。検討の往復も見込んだ工程設計がポイントです。

よくある誤解と正しい理解

- 等級3なら壊れない?…等級3はより大きな地震力を想定して安全性を高めた指標ですが、あらゆる地震で無損傷を保証するものではありません。

- 構造計算はRCや鉄骨だけ?…木造でも許容応力度計算は有効で、大開口・長スパンなどの自由度を裏付ける根拠になります。

- 壁量計算で十分?…標準的な条件では可能でも、間取りの偏り・直下率不足・狭小地などでは部材単位の検証が安全です。

施主目線でチェックしたい資料

- 構造計算書(許容応力度計算書)と要点サマリー

- 構造図(伏図・軸組・金物配置)/基礎配筋図

- 地盤調査報告書・基礎設計方針の説明

- 耐震等級・耐風等級・耐積雪等級など評価の根拠(必要に応じて)

アップルホームの家づくり:全商品で「許容応力度計算」+耐震等級3相当

アップルホームの注文住宅は、全商品で許容応力度計算に基づく耐震設計を行い、耐震等級3相当を目標に標準化。意匠との両立を図りながら、安全性・メンテナンス性・コストのバランスを細やかに最適化します。

自由度と安心の両立を、計算で実現

Q&A

- Q. 許容応力度計算と耐震等級の関係は?

- A. 等級2・3など高い耐震等級を確実に示すには、部材レベルでの検証が必要です。許容応力度計算により、必要な強さ・変形性能を根拠づけできます。

- Q. 2階建ての注文住宅でも必要ですか?

- A. 法的に必須とは限りませんが、吹抜け・大開口・狭小地・偏心プランなどでは有効です。2025年以降は審査・図書の範囲が広がり、計算のニーズが高まっています。

- Q. コストと期間はどのくらい増えますか?

- A. 規模・複雑さ・外注有無で差がありますが、一般的に十万円単位の追加費用や工程の調整が必要になるケースがあります。早めの計画が安心です。

- Q. 計算書は素人でも確認できますか?

- A. すべてを読み解く必要はありません。条件・結果の要点サマリーと、梁・柱サイズや金物・基礎配筋が図面に反映されているかを担当者と一緒に確認しましょう。

- Q. 等級3なら地震後も無傷ですか?

- A. 等級3はより厳しい地震力を想定した指標で、無損傷を約束するものではありません。家具転倒対策や維持管理と併せて総合的に備えることが大切です。

関連リンク

※本記事は一般の方向けの解説です。最終的な設計条件・確認申請は物件ごとに異なります。最新の法令・審査運用は所管行政庁・評価機関にご確認ください。

アップルホーム公式チャンネル

アップルホームの取り組みや展示場・モデルハウスの雰囲気を動画でご覧いただけます。