2025.11.16

換気の種類とは?第一種・第二種・第三種の違いと「熱交換換気」の正しい選び方

家づくりで見逃されがちなのが「換気」。近年の住宅は断熱・気密性能が向上し、室内の空気を計画的に入れ替える設備がより重要になりました。なかでも第一種換気(給気・排気を機械で行う方式)に熱交換換気システムを組み合わせると、外気の影響を抑えながら空気を常にフレッシュに保てます。この記事では、第一種/第二種/第三種の違いと熱交換型換気の仕組みを、設計・施工の実務視点でわかりやすく解説します。

高気密高断熱の家は、計画換気で空気を静かに入れ替えるのが基本です

※アップルホームの注文住宅は、全棟で熱交換換気システム(第一種換気)を標準採用しています。寒暖差の大きい季節でも快適性と省エネの両立を目指します。

この記事が役立つシーン:

- 花粉やPM2.5が気になり、外気を直接入れずに換気したい

- 冬の乾燥や夏の湿気、冷暖房効率への影響を抑えたい

- 第一種・第二種・第三種の違いと、我が家に合う方式を知りたい

第一種は給気・排気とも機械、第二種は給気のみ機械、第三種は排気のみ機械

まずは基本:住宅の換気が大切な理由と用語整理

住宅は24時間換気設備の設置が前提です。目に見えない汚染物質(CO₂、VOC、湿気、臭気)を希釈・排出し、結露やカビの抑制、健康リスクの低減に役立ちます。ポイントは「必要な量を、必要な場所に、静かに」です。

用語も軽く整理しておきましょう。

- 給気:屋外から新鮮な空気を入れること

- 排気:室内の汚れた空気を外へ出すこと

- 局所換気:トイレや浴室など限定した場所の換気

- 全般換気:住宅全体の空気を循環・入替する換気

- ダクト式/ダクトレス:ダクト配管で各室に分配するか、各壁面機で行うか

換気計画は、間取り・気密断熱・空調(エアコン/全館空調)との連携が重要です。高気密高断熱の家では、漏気が少ないため「計画どおりの空気の流れ」をつくりやすく、静かで効率的な換気が可能になります。

換気の種類:第一種・第二種・第三種の違い

住宅の換気方式は大きく3つ。違いは「給気」と「排気」を機械で行うか自然に任せるかです。

| 方式 | 仕組み | 主なメリット | 留意点 | 住宅での相性 |

|---|---|---|---|---|

| 第一種 | 給気・排気とも機械。熱交換換気(全熱/顕熱)を搭載可 | 温度差・湿度差の影響を抑えやすく、省エネと快適性の両立 | 機器コスト・ダクト計画・フィルター管理が必要 | 高気密高断熱住宅と好相性 |

| 第二種 | 給気のみ機械、排気は自然。室内が正圧 | 外部からの粉塵侵入を抑えやすい(クリーンルーム等) | 壁体内へ湿気を押し出すリスク。住宅では一般的でない | 特殊用途向け(医療・半導体等) |

| 第三種 | 排気のみ機械、給気は自然。室内が負圧 | 機器が比較的シンプルで初期費用が抑えやすい | すき間から冷気・花粉が入りやすい。体感温度が下がりやすい | 高気密・高断熱では快適性と相性に注意 |

第一種換気の中核:熱交換換気システムの仕組み

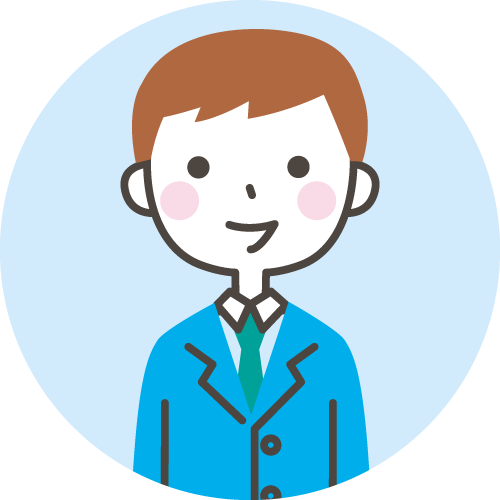

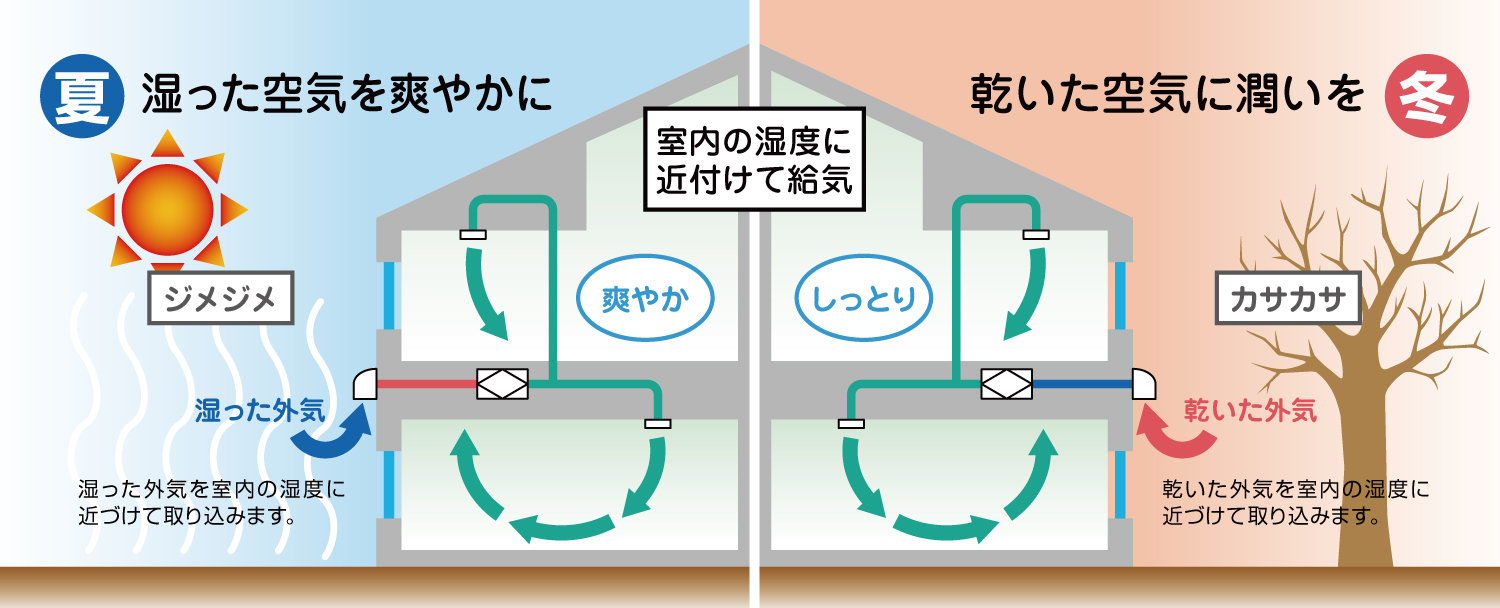

熱交換換気システムは、排気のエネルギー(温度と一部の湿気)を取り戻し、外気を室温に近づけてから各室へ給気します。寒い冬は給気の「冷たさ」を、暑い夏は「熱さ」を和らげ、冷暖房の効率を助けます。多くの機種は、顕熱交換(温度のみ)と、全熱交換(温度+水蒸気)に分類されます。

冬の過乾燥が気になる地域・ご家庭では全熱交換が有利に働く場面が多く、夏の多湿対策では外気の湿気を室内に持ち込みにくい利点が期待できます。ただし、全熱でも加湿・除湿の代わりにはならない点は理解しておきましょう。室内の湿度マネジメントは、躯体の断熱・気密・日射遮蔽・冷房運用とセットで考えるのが基本です。

排気と外気が膜を挟んで交差し、熱(と一部の水蒸気)を受け渡します

高気密高断熱との相性が良い理由

気密性能が高い家は、すき間風による無駄な熱損失が少ないため、熱交換換気の効果が生きます。負圧・正圧が過度にならないようバランスをとり、各室に適切な給気・排気を配分できれば、廊下・寝室・水まわりまで温度差の少ない空気環境を実現しやすくなります。

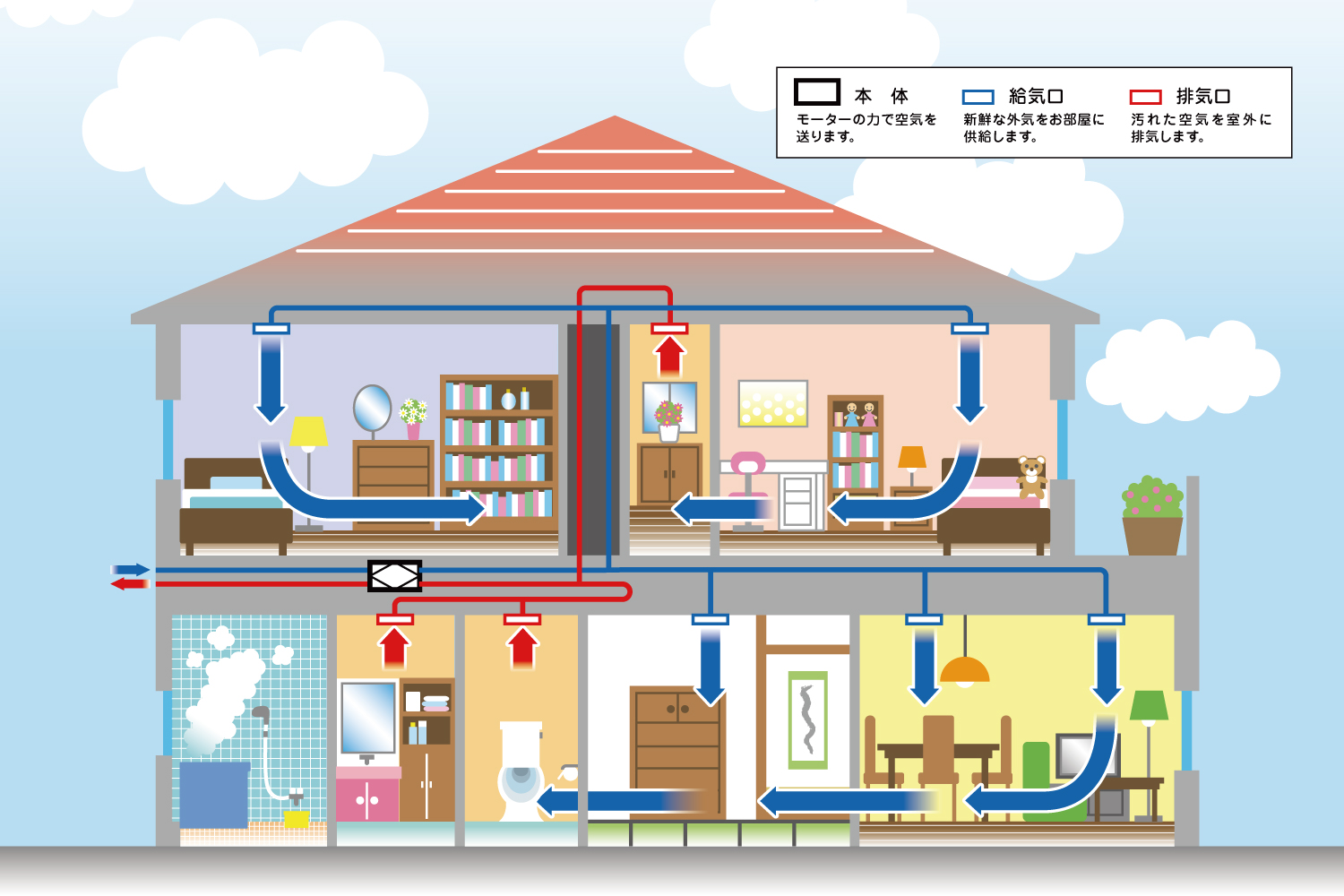

静かで、きれいな空気を各室へ

熱交換換気は、屋外の空気をフィルターで処理してから給気します。中~高性能のフィルターを選べば、花粉や粉じんの侵入を抑制できます。寝室や子ども部屋に直接きれいな空気を届け、リビングや水まわりへと流し、トイレ・洗面・脱衣室などから排気する流れが一般的です。

メンテナンス:フィルター・ダクト・ファン

性能はフィルターの清掃・交換に大きく左右されます。立地や季節によって汚れ方が変わるため、1~3か月ごとの点検と、半年~1年程度での交換を目安に。ダクト式の場合は施工段階の清掃性確保(点検口の配置、短いルート、曲がりの最小化)も重要です。

フィルターの目詰まりは風量低下や騒音増の原因。点検は短時間でOK

第二種換気:正圧で粉じんを寄せつけないが住宅では特殊

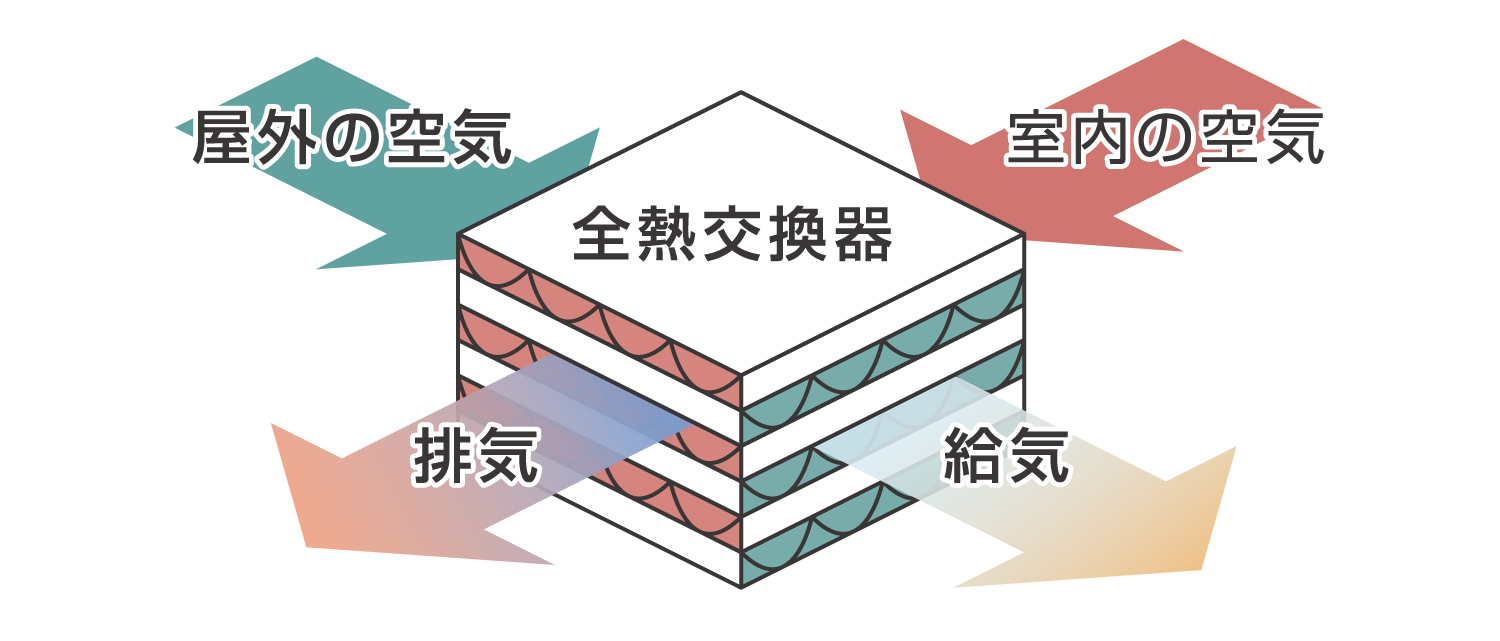

第二種換気は給気のみ機械で、室内が正圧になりやすい方式。クリーンルームや一部の医療用途など、粉じんを室内へ入れたくない環境で採用されます。ただ、住宅では壁体内へ湿気を押し出すリスクや、排気経路の確保が難しいことから一般的ではありません。地域の気候・断熱仕様と矛盾が生じやすいため、特別な用途でない限り選択肢から外れていくのが実務の傾向です。

第二種は粉じんに強いが、壁内結露の設計配慮が不可欠

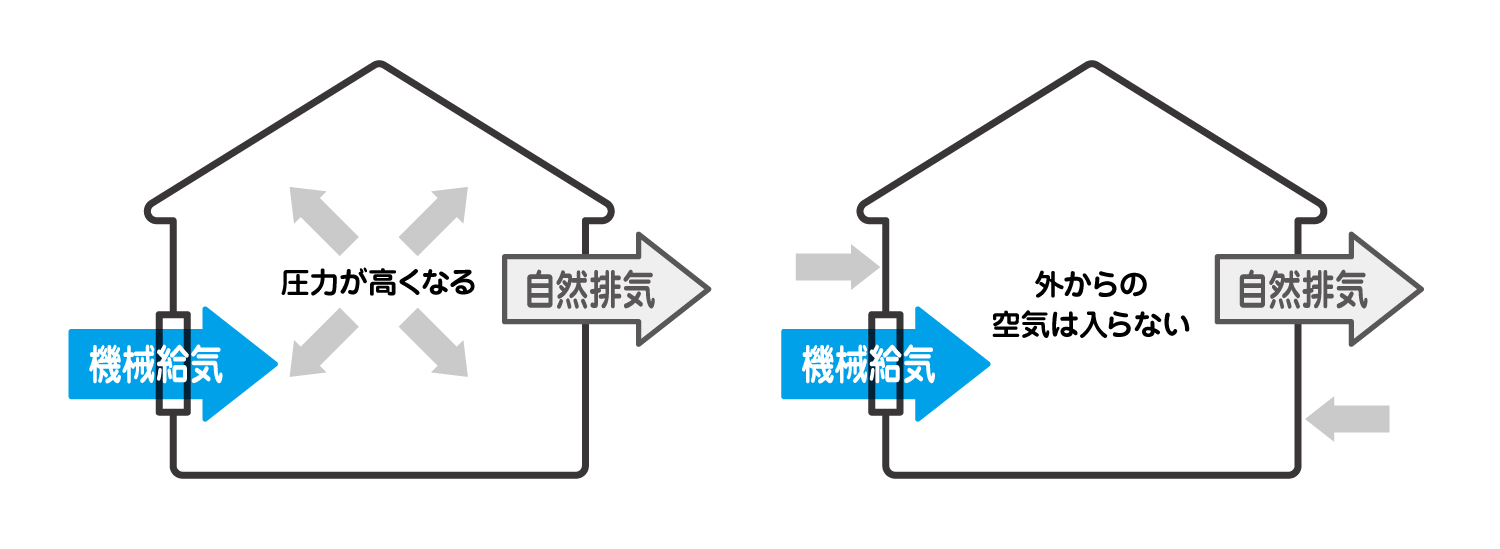

第三種換気:シンプルだが体感の寒さ・暑さに注意

第三種換気は排気のみ機械で、給気は自然に任せる方式。初期費用は抑えやすい一方、負圧によってすき間から外気が流入し、冬は冷気・夏は湿気を引き込みやすいのが弱点です。気密性能によっては「計画外の経路」から空気が入り、においや粉じんのルートが不明瞭になることも。高気密高断熱の住まいでは、快適性と省エネを狙う観点から第一種が選ばれるケースが増えています。

第三種は負圧のため、すき間風や外気の影響を受けやすい

熱交換換気 × 高気密高断熱が生む「省エネ」と「快適性」

温度差の緩和で、体感が安定

熱交換換気は、給気温度を室温に近づけるため、顔や手に当たる空気が冷たく/熱く感じにくいのが利点。温度ムラが減ることで、設定温度を攻めすぎなくても快適に感じやすいため、結果として冷暖房負荷の低減が期待できます。

湿度の流入出をコントロール

全熱交換なら、外気の湿気の持ち込みを緩和し、冬は過乾燥の緩和にも寄与。窓まわりの結露抑制や洗濯物の乾きにもよい影響が出やすくなります。ただし、加湿器や除湿運転の補助として考えるのが現実的です。

空気質(IAQ)の底上げ

外気を適切なフィルターで処理して給気するため、花粉・黄砂・PM2.5対策にも有効。さらに、室内のCO₂・におい・VOCを計画的に排出し、睡眠の質や集中のしやすさにも好影響が見込めます。

全熱交換なら、外気の湿気の持ち込みを緩和し、冬は過乾燥の緩和にも寄与。

費用感とランニング:初期だけでなく「運用コスト」も見る

第一種は機器・ダクトが必要な分、初期費用が上がる傾向があります。一方で、熱損失が小さいため、同じ換気量でも暖冷房のエネルギーを節約しやすいのが魅力。ランニングは電気代+フィルター代が中心で、目詰まりは風量低下や騒音増に直結するため、清掃・交換計画を最初に決めておきましょう。

第三種は初期は有利でも、外気をそのまま室内に入れるため、体感温度の低下や湿気負荷の増大で、結果的に空調費がかさむケースもあります。初期と運用のトータルで比較するのが賢明です。

設計・施工で失敗しないポイント

- 空気の流れを描く:寝室・個室に給気→廊下→水まわりから排気の基本線を守る

- ドアのアンダーカット/移送ガラリ:閉めても空気が回るよう配慮

- ダクトは短く・曲げ少なく:圧損を減らし、静かで省エネに

- 点検性:フィルター・ファン・熱交換素子へ手が届く配置

- 騒音配慮:寝室直上や居室の近くは避け、遮音・防振を検討

- 夏冬の運転モード:バイパス運転や風量段替えなど、季節で使い分け

人にも住まいにもやさしい快適空間

アップルホームの方針:全棟標準の「第一種×熱交換換気」

アップルホームでは、すべての注文住宅商品(SAN+シリーズを除く)で第一種の熱交換換気システムを標準採用しています。高気密高断熱の躯体と一体で設計し、空調(エアコン/全館空調)との連携を前提に、配気・配管・点検性まで丁寧に計画。お引渡し時には風量のバランス調整(コミッショニング)を行い、実測値にもとづいて最適化します。

「わが家にはどの機種・方式が最適?」という段階でもご相談ください。間取り・家族構成・立地・花粉や粉じんの傾向まで踏まえ、将来のメンテ計画まで一緒に設計します。

選び方の考え方:迷ったらこうチェック

- 住まいの目的を言語化:静かさ、温湿度の安定、花粉対策、省エネなど優先順位を決める

- 性能バランス:断熱・気密・日射遮蔽・空調とセットで検討する

- メンテ計画:フィルター清掃/交換の頻度、入手性、コストを確認

- 点検性:設置場所・点検口・騒音・振動の配慮はOK?

- 運転の柔軟性:季節のモード、バイパス、風量段替えの使い勝手

Q&A:よくある質問

- 第一種換気と第三種換気、どちらが省エネですか?

- 高気密高断熱住宅では、熱交換換気システムを備えた第一種が有利な傾向です。排気で失う熱を回収でき、同じ換気量でも暖冷房負荷を抑えやすくなります。初期費用とフィルター管理は必要ですが、体感の安定と年間の快適性に寄与します。

- 熱交換型換気は湿度も戻りますか?

- 全熱交換は温度と水蒸気を、顕熱交換は温度のみを交換します。冬は過乾燥の緩和、夏は侵入湿気の低減に寄与。ただし加湿・除湿の代用にはならないため、住まいの断熱・遮蔽・空調運用とセットで考えるのが現実的です。

- 24時間換気は止めても大丈夫ですか?

- 原則として連続運転が前提です。停止は換気量不足や結露・臭気滞留のリスクを招きます。花粉や寒さ対策は停止ではなく、風量の段替えや給気ルート・フィルターの見直しで調整しましょう。

- フィルター掃除や交換の目安はどのくらい?

- 一般には1~3か月で点検・清掃、半年~1年で交換が目安。立地(幹線道路沿い・田畑・花粉期)で短くなることがあります。目詰まりは風量低下や騒音増に直結するため、差圧や目視で早めに対応を。

- 第二種換気は住宅に向いていますか?

- 給気のみ機械で室内が正圧になり、清浄度は高めやすい一方、壁内へ湿気を押し出すリスクがあるため、一般的な住宅には向きません。医療・半導体など特殊用途での採用が中心です。

関連リンク

アップルホーム公式チャンネル

アップルホームの取り組みや展示場・モデルハウスの雰囲気を動画でご覧いただけます。