2025.10.28

「断熱材の違い」と暮らしへの影響——素材よりも「総合設計と施工品質」が効く理由

断熱材は「素材×厚み×気密×防露×納まり」の総合設計で体感が決まります。

同じ「高気密高断熱」の家でも、冬の足元の冷えや夏のモワッと感、光熱費の差が出るのはなぜでしょうか。答えは、断熱材の種類だけでなく、厚み・気密・防露設計・日射遮蔽・換気までを一体で最適化できているかにあります。本稿では注文住宅の検討者が迷いやすいポイントを、素材別の特性と実務上の意思決定軸に整理して解説します。

断熱の基本:数字の読み方と暮らしの体感

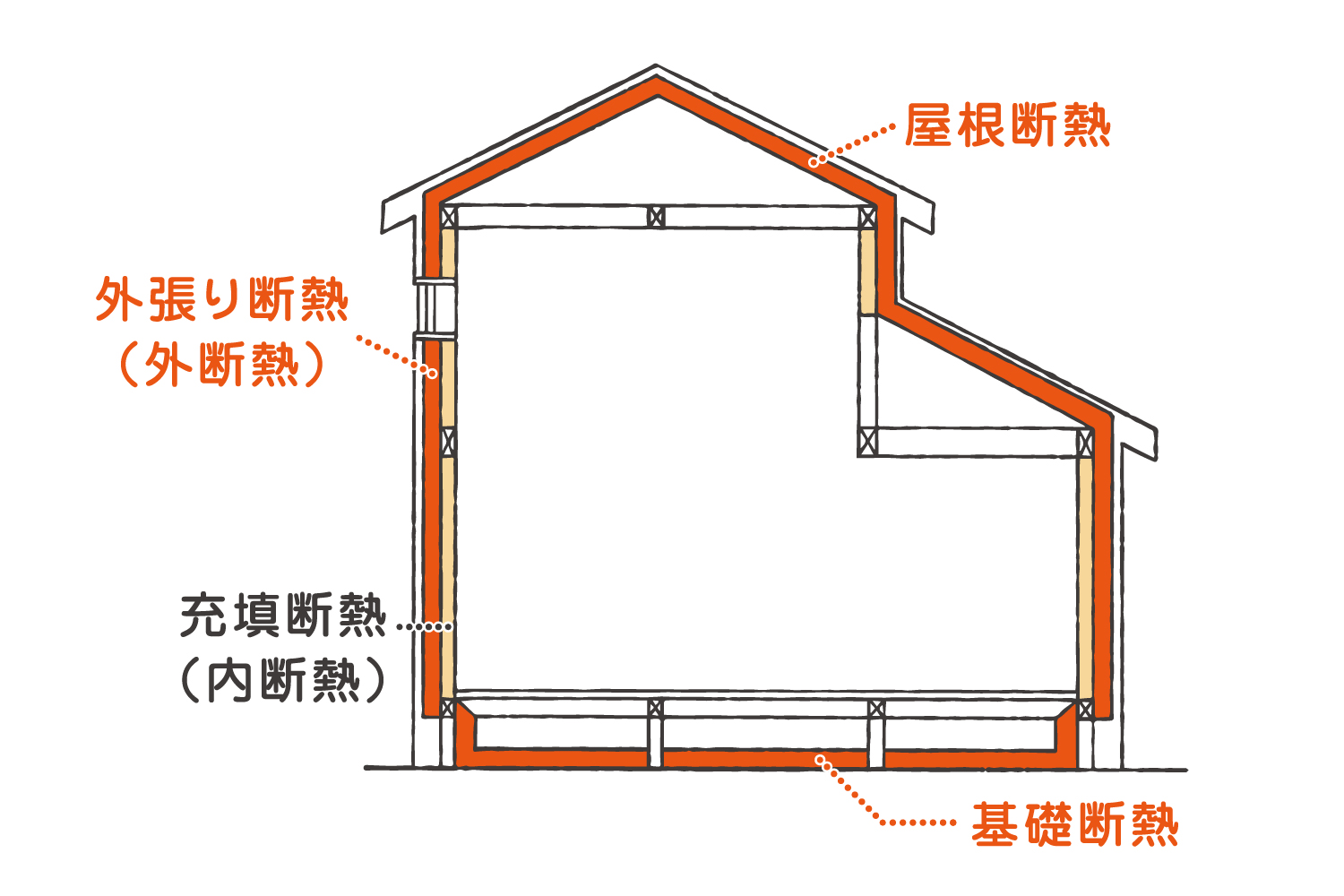

断熱材のカタログでまず目に入るのが熱伝導率(λ)です。値が小さいほど熱が伝わりにくく、同じ厚みなら高性能です。ただし、暮らしの体感を決めるのはλだけではありません。実際の家の断熱性能は「外皮熱貫流率(UA)=部位ごとの断熱×面積の平均」で評価され、さらにすき間量(C値=気密)・防露設計・日射の出入り・換気経路が合わさって快適性が決まります。

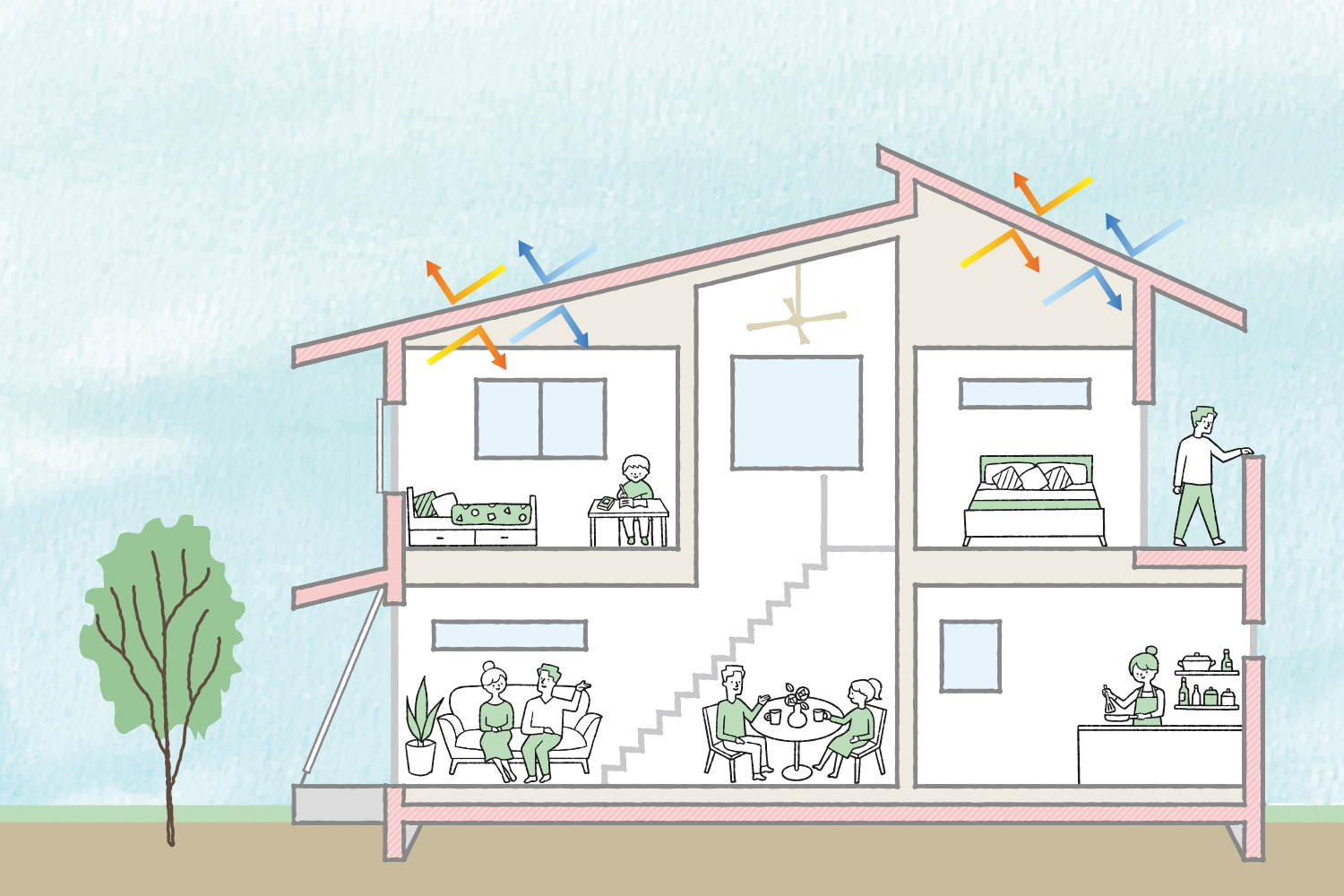

屋根・壁・床・開口部の総合最適が重要。窓と気密の影響も大きい。

体感を左右する5要素

- 断熱材の性能×厚み:同じ素材でも厚み設計で体感は大きく変化。

- 気密(C値):すき間風や温度ムラ、湿気の侵入を抑える基盤。

- 防露:壁内結露を抑え、断熱性能の劣化やカビを予防。

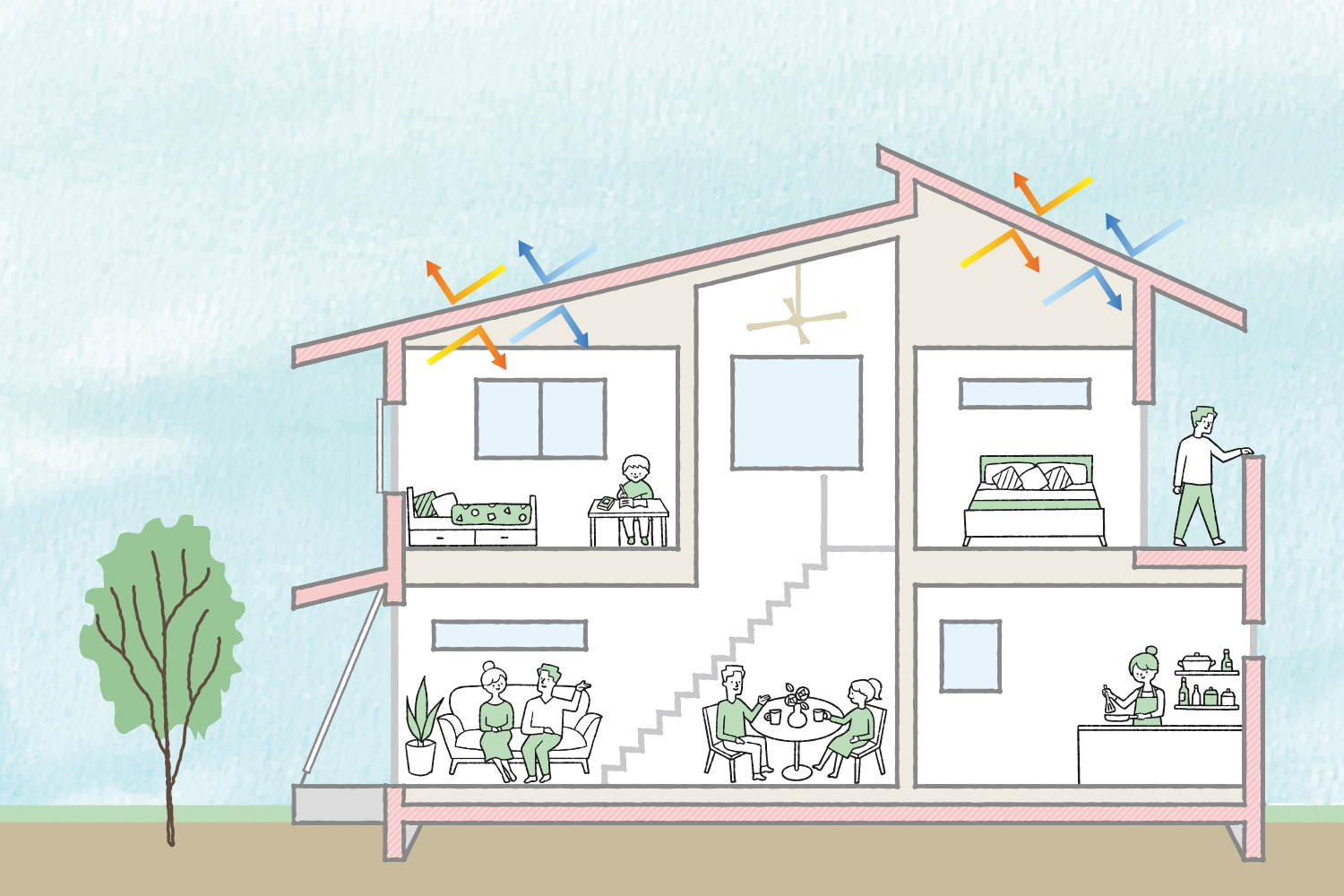

- 日射遮蔽・日射取得:夏の日差しは遮り、冬は取り込む設計。

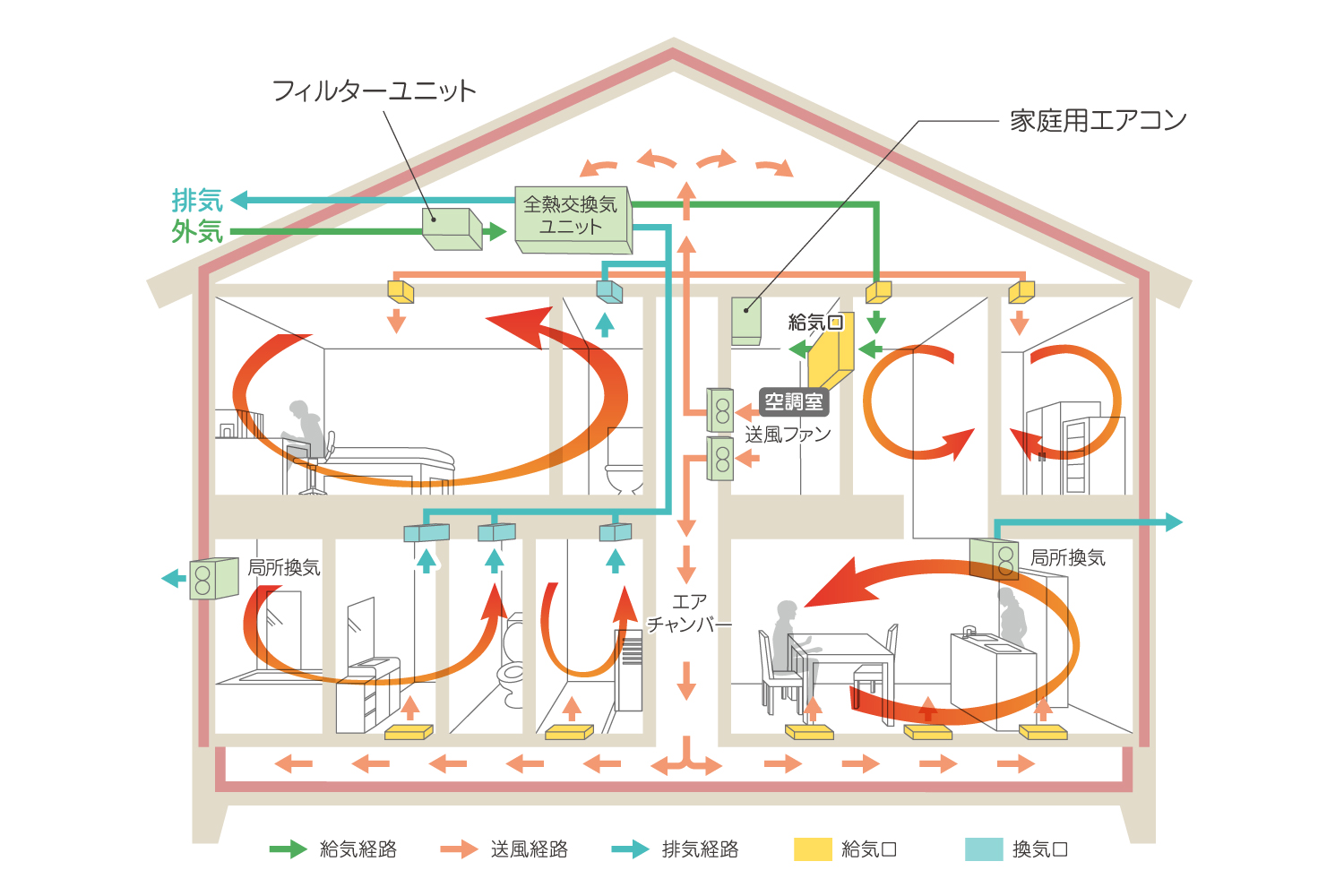

- 換気計画:空気の動線を整え、湿度・臭気・CO₂を適正化。

素材で見る断熱材の違い:長所・注意点・向いている使い方

主要断熱材の性質を、家づくりの判断に直結する観点で解説します。迷ったら「施工性」「厚み確保の自由度」「防露計画との相性」「火災時の挙動」「長期安定性」の5軸で比較しましょう。

鉱物系:グラスウール/ロックウール

繊維系で不燃性に優れ、経年寸法安定性も高いのが特長。充填がムラなく行われれば高いコストパフォーマンスが得られます。注意点は施工品質の影響を受けやすいこと。配線・配管まわりやコンセントボックス背面の欠損、袋入り製品の耳の留め付け、気流止めの設置など細部が性能を左右します。

欠損ゼロ・気流止め・耳の留め付けで性能確保。

発泡プラスチック系:EPS/XPS/ウレタン/フェノール

板状や吹付の選択肢があり、高い断熱性(小さなλ)とカットのしやすさが魅力。押出法ポリスチレン(XPS)やフェノールフォームは外張りにも使いやすいため、構造材の外側で断熱ラインを連続させやすく、熱橋を減らせます。硬質ウレタンの現場発泡は配管まわりの密着に優れますが、厚み・密度の管理、木材の含水と防露設計に留意が必要です。

自然系:セルロースファイバー/羊毛

吸放湿性と充填密度の安定性が特長。防音にも寄与します。防火薬剤処理や防虫対策、吹き込み密度の管理が品質の要。結露計画は他素材と同様に必要です。

外側で断熱ラインをつなげると熱橋を抑えやすい。

数字だけに頼らない比較軸:施工性・防露・火災時挙動・長期安定性

施工性と再現性

断熱は机上のλより、現場で同じ品質を再現できるかが肝心です。複雑な間取りや勾配天井、吹抜け、梁まわりでは、切欠きや欠損の起きにくい工法を選ぶほど、完成後の体感が安定します。

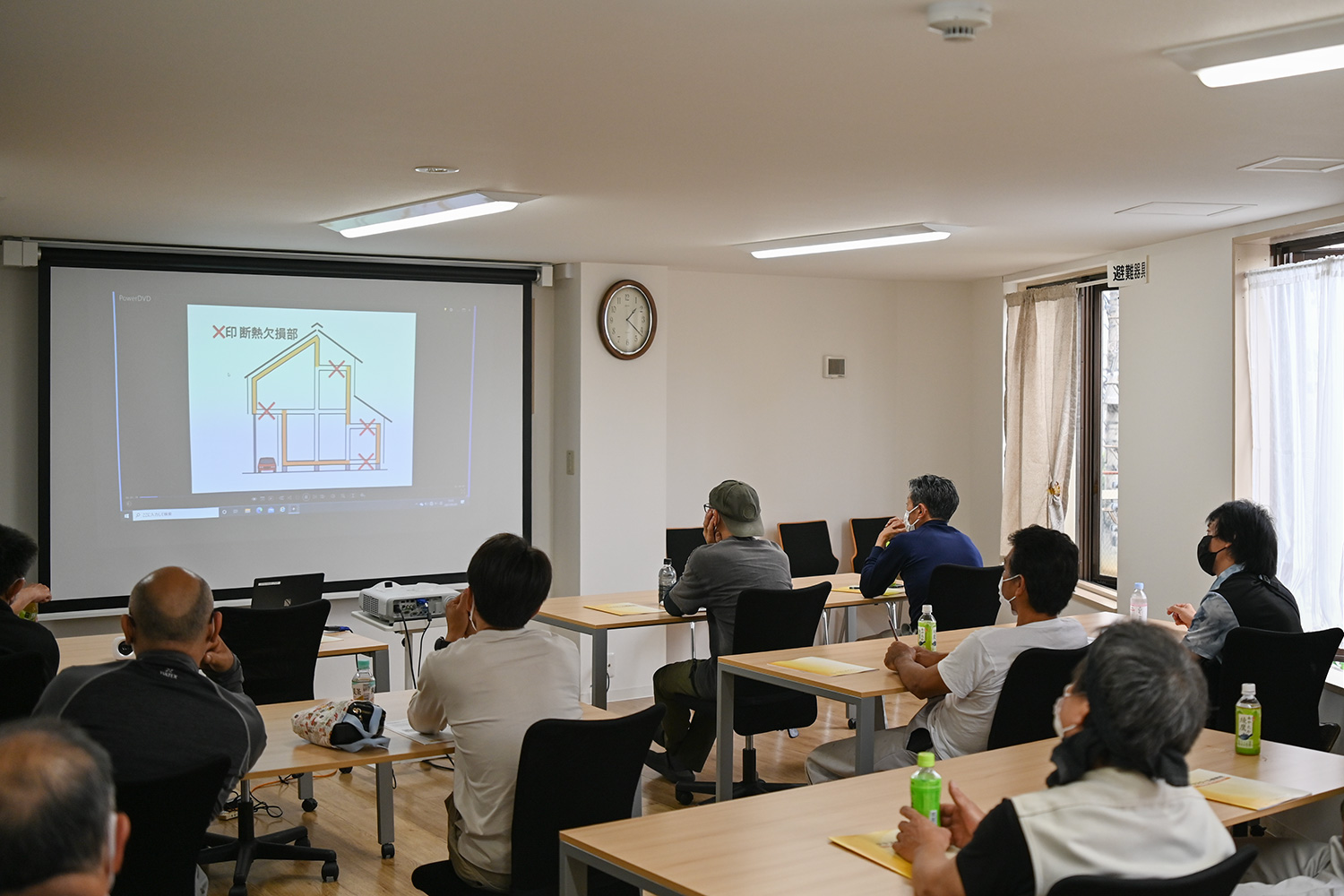

施工品質を支える取り組み:グラスウール充填断熱「マイスター講習会」

アップルホームでは、充填断熱の施工品質を安定させるために、施工管理者・大工(職)を対象とした施工技術講習会(マイスター講習会)を定期開催しています。座学+実棟の2講座で、現場で再現できる納まりを標準化します。

- 座学講習(約2時間):断熱ラインの連続、熱橋低減、防湿・気密層の取り回し、貫通部処理を整理。

- 実棟講習:充填密度・欠損防止・耳の留め付け・気流止めを現場で確認。梁・開口部のディテールを全員で合わせ込みます。

- マイスター認定:座学+実棟の両受講が条件。以降の現場での再現性を高めます。

講習は座学と実棟の2講座を定期開催し、現場で再現できる欠損ゼロ・気流止め・防湿気密の連続を標準化しています。

防露・含水と耐久性

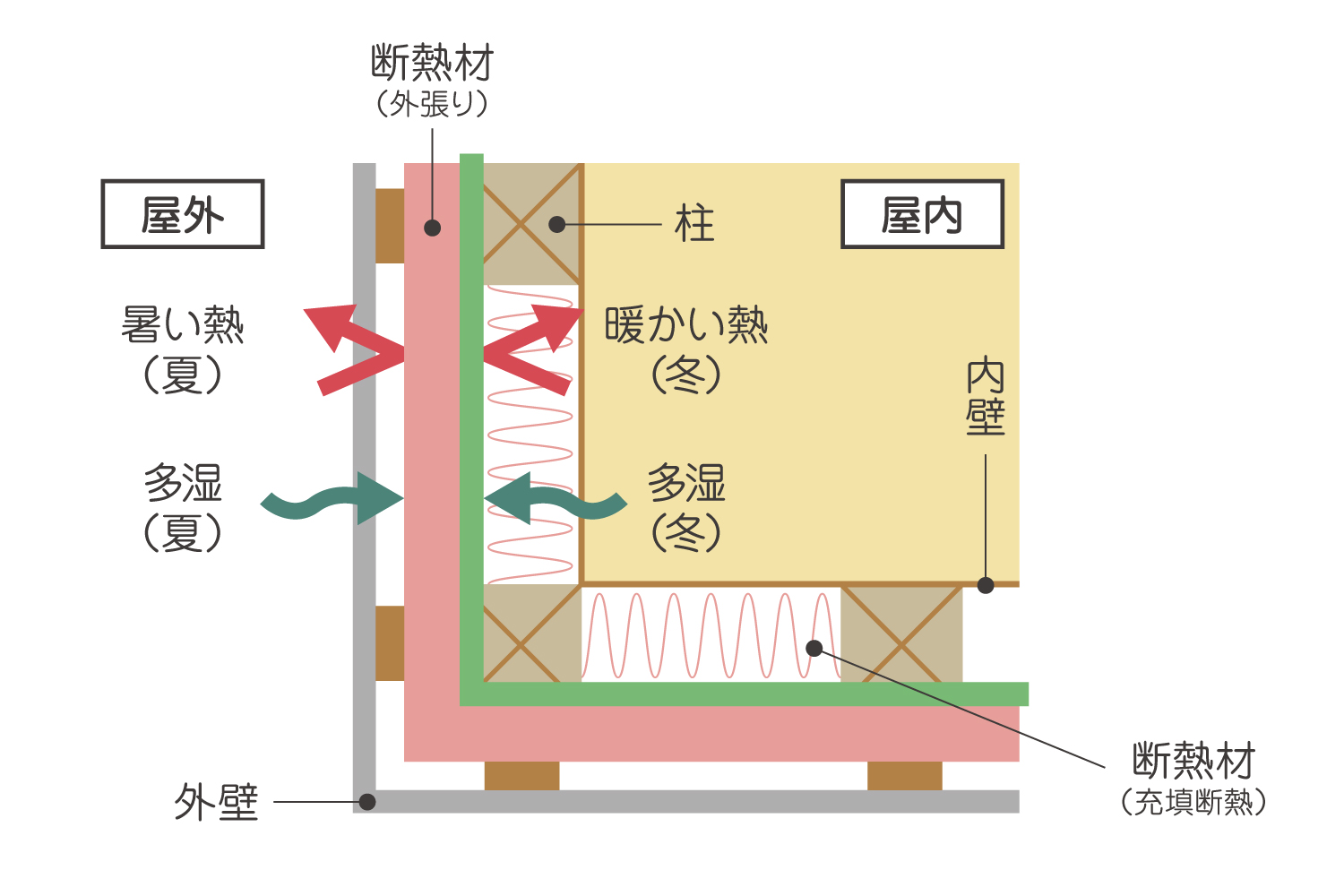

断熱層のどこで温度が下がり露点に達するか。これは室内側の防湿・気密層の連続性、材料の吸放湿性、外装通気層の設計で決まります。「冬型結露」だけでなく、夏の外気の湿気が壁内に侵入する「夏型結露」にも配慮しましょう。

外張り×充填の併用で断熱ラインと気密を連続。夏は外で遮熱・遮湿、冬は室内側で保温・防湿して、温度ムラと結露リスクを抑えます。

防火・煙と避難安全性

各素材の防火等級や薬剤処理に加え、開口部や配線貫通部の気密・防火パテなど、ディテール対策が重要です。素材だけでなく火の通り道を作らない納まりが安全性を高めます。

長期安定性とメンテナンス

経年での沈下・痩せ・含水の影響は、素材特性と工法の両面で差が出ます。点検口や赤外線サーモ、屋根裏・床下の見える化により、定期点検での劣化検知がしやすい設計が安心です。

継ぎ目やコンセント周りの欠損は温度ムラの原因。

主要断熱材の比較表(参考)

数値は代表値の一例です。実際の設計では厚み・部位・施工法と組み合わせて評価します。

| 系統 | 断熱材 | 熱伝導率(※5) (W/m2・k) |

熱伝導率区分(※6) | 防火性 | 価格の目安(※7) |

|---|---|---|---|---|---|

| 鉱物系 | グラスウール(※1) | 0.038 | C | ★★★ | 1 |

| 鉱物系 | ロックウール | 0.038 | C | ★★★ | 1 |

| 石油系 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(※2) | 0.034 | D | ★★ | 2 |

| 石油系 | 押出法ポリスチレンフォーム(※3) | 0.028 | E | ★★ | 2 |

| 石油系 | 硬質ウレタンフォーム(※4) | 0.024 | E | ★★ | 2.5~3 |

| 石油系 | フェノールフォーム | 0.020 | E | ★★ | 3 |

| 石油系 | ポリエステル | 0.039 | C | ★★ | 1.5 |

| 自然系 | セルロースファイバー | 0.040 | C | ★★ | 1.5~2 |

| 自然系 | ウール | 0.040 | C | ★★ | 2 |

防火性は★の数が多いほど評価が高い。

- ※1/高性能グラスウール16Kの場合

- ※2/A種ビーズ法ポリスチレンフォーム特号の場合

- ※3/A種押出法ポリスチレンフォーム3種の場合

- ※4/A種硬質ウレタンフォーム2種3号の場合

- ※5/W/m2・kとは1m2当たりどれだけの熱が通過するのかを示した値

- ※6/住宅金融支援機構による熱伝導率の区分より

- ※7/「高性能グラスウール16K」の価格を1とした場合の、価格の目安

暮らしへの影響:温度ムラ・光熱費・静けさ・健康

温度ムラと足元の冷え

冬に足元だけ冷たいのは、床・基礎断熱の断熱ラインの切れ目や、気密の弱点で起きます。玄関・勝手口・配線配管の貫通部は要注意。断熱材の種類に関わらず、ラインを連続させる納まりが体感を変えます。

光熱費の安定と電化の相性

高断熱×高気密×計画換気の家は、小さなエネルギーで温度を保つ「魔法瓶」に近づきます。ヒートポンプや全館空調との相性がよく、少ない運転で均一な温度を実現しやすくなります。

少ない風量で温度を均一化。

静けさと睡眠の質

繊維系やセルロースは吸音性に優れ、発泡系は気密ライン形成に寄与。窓の遮音等級や玄関扉の気密と合わせると、寝室・子ども部屋の静けさが大きく変わります。

健康・清潔さ(カビ・ダニ・花粉)

壁内結露の抑制は構造材の健全性だけでなく、カビの発生リスク低減にも直結します。玄関の土間収納と換気の取り方、室内干しゾーンの除湿・送風など、気流の設計が暮らしの清潔さを左右します。

コストの捉え方:イニシャルとランニング、総費用で考える

断熱は「材料費の差」より「全体の納まりと施工手間」でコストが動きます。厚みを増す・窓の性能を上げる・外張りを足す、いずれも熱橋の削減と気密の取りやすさを一緒に考えると、建築費に見合った効果を得やすくなります。

材料費よりも「納まり×施工手間」が総費用を左右。

図面と現場のすり合わせで手戻り・追加工事を抑え、熱橋低減と気密確保まで一気通貫に最適化します。

部位別の設計ポイント:天井・壁・床・開口部

天井・屋根

勾配天井や小屋裏収納がある場合は、断熱層を屋根側に上げ、連続性を確保すると欠損を抑えやすいです。棟換気・通気層の計画も忘れずに。

外壁

充填断熱の欠損ゼロが第一。外張り併用で柱・梁の熱橋をカバーすると、居室の表面温度が安定します。

床・基礎

床断熱は梁間の欠損・気流止め、基礎断熱は立ち上がり・土間スラブの連続が鍵。シロアリ対策・点検性と併せて選択します。

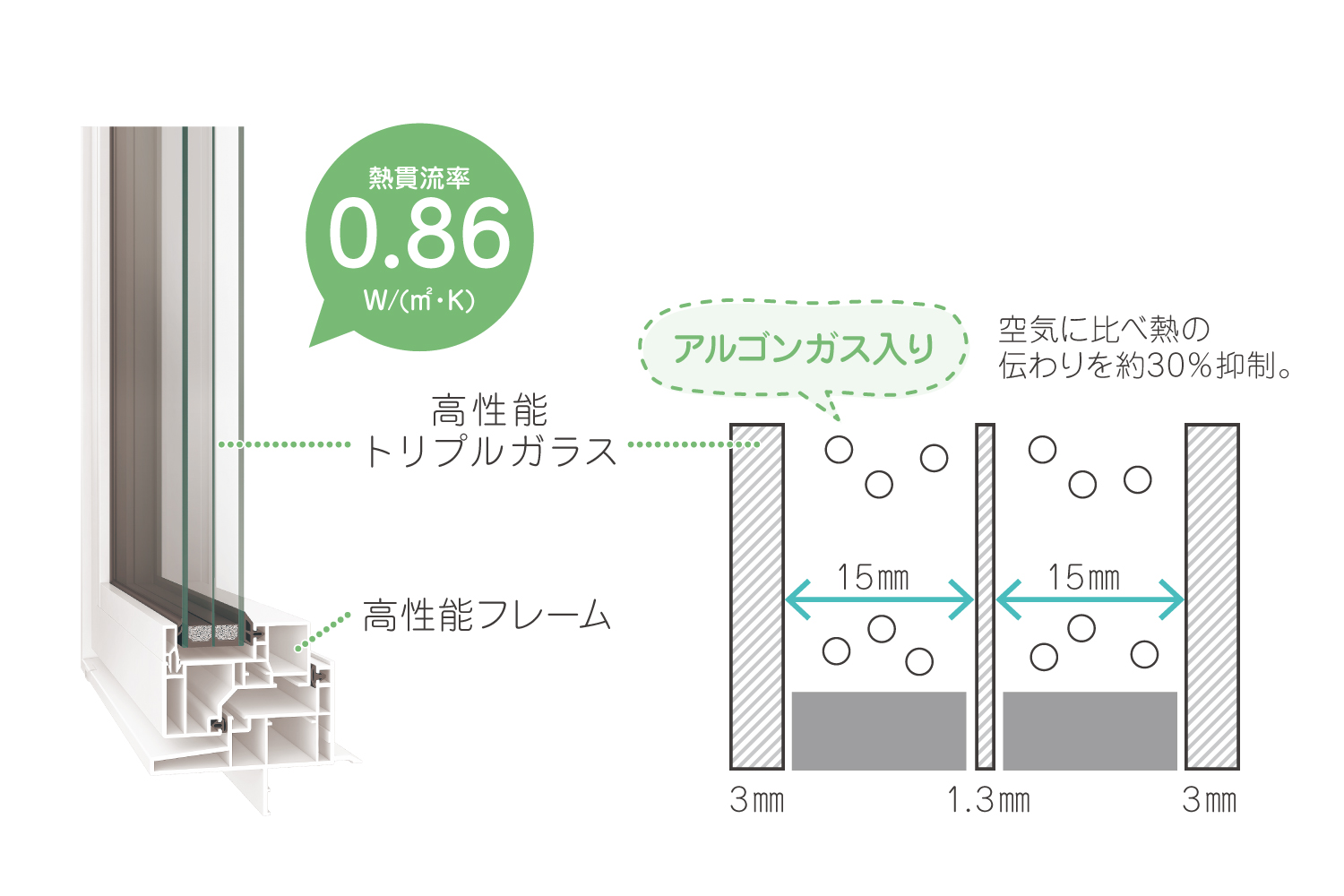

窓・玄関

窓は断熱材より熱が通りやすい弱点。樹脂サッシ×Low-E×ガス層など窓性能の底上げが、全体の体感を大きく引き上げます。

窓の底上げが体感向上の近道。

失敗しない選び方:チェックリスト

- λ(熱伝導率)だけでなくUA×C値×日射×防露で総合評価しているか。

- 勾配天井・吹抜け・配管集中部など欠損が起きやすい場所の納まりが決まっているか。

- 貫通部・開口部で気密・防火ディテールが取られているか。

- 点検・可視化(サーモ・点検口・測定)の仕組みがあるか。

- 地域の気候(埼玉の夏暑・冬寒)に合わせ、日射遮蔽と通風も設計されているか。

屋根・壁・床・開口部の総合最適が重要。窓と気密の影響も大きい。

よくある誤解をほどく

「一番 λ が小さい断熱材が正解」ではない

λが小さくても、欠損や気密の弱点があれば性能は出ません。施工性・厚み確保・防露との相性まで含めて選ぶことが重要です。

「吹付なら気密は自動で取れる」わけではない

吹付でも下地取り合い・開口部・貫通部の処理が不十分だとC値は悪化します。測定と是正の仕組みが品質を支えます。

「自然素材なら結露に強い」とは限らない

吸放湿性があっても防湿層・通気層の設計が整わなければ結露し得ます。素材の良さを活かすには、断熱・気密・換気の整合が不可欠です。

測定と是正で目に見える品質管理。

Q&A

- Q. 断熱材は価格の高いものを選べば後悔しませんか?

- A. 一概には言えません。熱橋の少なさ・厚み確保・気密の取りやすさとセットで考え、総額に対する効果が高い組み合わせを選ぶのが合理的です。

- Q. 吹抜けは寒くなりませんか?

- A. 屋根側で断熱ラインを連続し、高性能窓と日射遮蔽を組み合わせれば温度ムラを抑えられます。計画換気・ゆるい送風で空気を攪拌するとより安定します。

- Q. 結露を避けるにはどこに注意すべき?

- A. 室内側の防湿・気密層の連続、外装側の通気層、そして貫通部の処理です。夏型・冬型の両方を想定し、露点位置をコントロールします。

関連リンク

アップルホーム公式チャンネル

WELL+の構造説明ルームツアー。断熱材の違いと役割、外張り+充填断熱の納まり、気密・防湿・通気層、窓性能、C値測定の考え方までを実物でわかりやすく解説します。

アップルホームの注文住宅は、数字の裏にある“体感”を丁寧に設計しています。